【面精度と面粗さの違い】徹底解説!理解すべき基礎知識とは?

「面精度」と「面粗さ」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?これらは製造業や工業で非常に重要な概念ですが、その違いや関係性について正確に理解している人は意外と少ないものです。特に、これらの要素が製品の品質に与える影響を知ることは、ものづくりにおいて欠かせません。

この記事では、面精度と面粗さの基本的な知識から、両者の違いを詳しく解説します。なぜこれらの違いを理解することが重要なのか、そして実際の製造プロセスにどのように活かすことができるのかを考えてみましょう。これを知ることで、より高品質な製品を生み出す手助けとなるでしょう。

もしあなたが製造業に携わっているなら、これらの知識は必ず役に立つはずです。さあ、面精度と面粗さの世界に一緒に足を踏み入れ、深く掘り下げていきましょう!

面精度と面粗さの違いを理解しよう

面精度と面粗さは、加工表面の特徴を評価するための重要な指標です。要点としては、面精度は物体の表面がどれだけ正確に加工されているかを示す指標であり、一方で面粗さは表面の凹凸の程度を示す指標です。理由として、これらの指標は製品の品質や性能に大きな影響を与えるためです。具体例として、表面仕上げが良いと摩擦が少なくなり、耐久性が向上することが挙げられます。したがって、面精度と面粗さを正確に理解することは、製品の品質向上につながります。

面精度とは?基本概念と重要性

面精度は、物体の寸法や形状の正確さを示す指標であり、光学部品などで重要です。理由として、光学部品の精度が高いほど、性能や効率が向上するためです。例えば、顕微鏡のレンズにおいて高い面精度が求められ、これが視覚の鮮明さに直接影響を与えます。要点として、面精度は製品の機能性や品質保証に欠かせない要素です。

面粗さとは?測定基準とその役割

面粗さは、表面の凹凸状態を定量的に評価するための指標で、製品の性能や寿命に影響します。理由として、表面の状態が製品の摩擦や耐久性に関係するからです。具体的には、自動車部品での面粗さ管理はエンジン効率や騒音低減に寄与しています。要点として、面粗さの適切な管理は製品の品質維持に重要です。

面精度と面粗さの違いが加工技術に与える影響

面精度と面粗さの違いは、加工技術において重要な要因となります。理由として、これらの要素は加工品の品質や機能性を決定するからです。例えば、精密機器に高い面精度が求められる場合、加工時の調整が必要です。また、面粗さは走行抵抗や摩耗特性に影響するため、加工段階でのコントロールが重要です。要点として、面精度と面粗さを理解し適切に管理することが、製品の性能向上に寄与します。

面精度と面粗さの測定方法と基準

面精度と面粗さの測定は、製造業における品質管理の根幹をなしています。測定手法は主に接触式と非接触式に分かれ、接触式ではプローブを用いて表面を直接計測します。非接触式は光やレーザーを活用し、物理的な接触を避けて測定可能です。理由として、接触式は高い精度を誇りますが、非接触式は迅速に広範囲をカバーできます。具体例として、接触式には触針式粗さ計が、非接触式にはレーザー干渉計があります。これらの方法を用いることで、製品の完成度を数値化し、基準を満たしているか評価できます。

面精度の具体的な測定方法

面精度の測定には、主にレーザー干渉計が利用されます。これは基準面と試料面からの反射光を干渉させ、干渉縞を生成することで精度を測定します。この方法の理由は、非接触で高精度な測定が可能であることです。具体的には、光の波長単位で表面の凹凸を評価でき、微小なずれも検出可能です。この技術を活用することで、製品の平滑性や形状の正確さを保証することができるのです。

面粗さの測定基準とその適用例

面粗さの測定基準には、RaやRzといったパラメータが用いられます。これらは表面の粗さを数値化するための指標です。その適用例として、航空機や自動車部品など、精密性が求められる製品において詳細な評価が行われます。理由として、これらの数値を基に製品の耐久性や機能性を判断できるためです。適用例として、エンジン部品の表面加工時に該当の基準に基づいて調整が行われます。

測定結果を活用した品質管理の手法

測定結果の活用には、統計的品質管理(SQC)が用いられます。これにより、データの整理・分析を通じて製品の品質向上を図ります。理由は、統計的手法を活用することで、製造工程の問題点を明確化できるからです。具体例として、QC7つ道具を使用し、プロセスの改善や不良品の削減を実現します。このように、測定データを活用することで、より一貫した製品品質の維持と向上が可能となります。

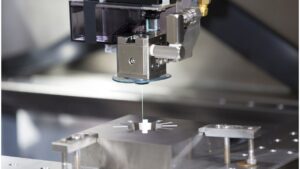

高精度な金型を実現するための表面粗さ制御法

高精度な金型を実現するためには、表面粗さの制御が重要です。まず、表面粗さを制御することで、金型の作業効率や製品の品質を向上させることができます。具体的には、バフ研磨や型彫放電加工を活用することで、細やかな仕上がりを実現します。これによって、段差やノズル離れなどの面倒な加工条件を調整する必要がなく、高精度な加工を実現できるのです。

表面粗さの制御技術とその効果

表面粗さを制御するための技術は多岐に渡りますが、いくつかの主な技術があります。その中でも、刃物の選定や加工条件の最適化が効果的です。例えば、適切な切削速度や切削深さを設定することで、表面粗さを改善することが可能です。これによって製品の品質や性能を向上させることができ、特に高精度な製品においてその効果は顕著です。

金型製作における表面粗さの最適化

金型製作において表面粗さを最適化することは、製品の品質や耐久性に直結します。送り速度を下げたり、砥石の周速度を上げることなど、加工条件を変更することで表面粗さを改善できます。具体的には、金型の寿命を延ばすためにダイカスト金型の表面改質技術が使用され、これにより成形品の品質向上が図られます。

実践的な表面粗さ管理のポイント

実践的な表面粗さ管理のポイントとしては、まず測定の実行方法を決定し、適切な測定装置を選ぶことが重要です。最も効果的な管理方法は、加工技術に合わせた精密な計測を行い、製品や部品の精度や耐久性に応じた最適な表面粗さを実現することです。これにより、加工品の品質を維持しつつ、効果的に生産性を高めることができます。

表面粗さや面粗度の種類と表記記号

表面の粗さや平滑さは、製品の品質において重要な指標です。表面粗さは一般にRa(算術平均粗さ)やRz(最大高さ粗さ)などのパラメータで表され、接触式・非接触式の測定方法を通じて評価されます。具体的な測定には、レーザー測定器や接触プローブが使用されることが多く、それぞれの方法に長所と短所があります。表面粗さを適切に評価することで、製品の耐久性や作業効率が向上します。このように、表面粗さや面粗度の理解は製造業での必要不可欠な知識となります。

表面粗さの種類とその特徴

表面粗さにはさまざまな種類があり、一般的にはRa(算術平均粗さ)とRz(最大高さ粗さ)が代表的な指標として使用されています。Raは表面の粗さを平均値で示すのに対し、Rzは最も高い部分と最も低い部分の差を測定します。測定方法は、接触式と非接触式に大別され、それぞれ異なる原理で評価が行われます。接触式は精度が高いですが、測定対象に接触するため、対象物への影響を避けたい場合には非接触式が利用されます。このように、表面粗さの種類と特徴を理解することは、製造品質管理において非常に重要です。

面粗度の表記記号とその読み方

表面粗さの表記には、古くは「▽」の逆三角形記号が用いられていましたが、現代では数値化された規格が採用されています。これにより、表記の統一性が向上し、品質管理の精度が高まっています。たとえば、RaやRzなどの数値が使用され、それに対応する単位はµm(ミクロン)です。表面の性状を正確に表現するために、これらの表記記号は製造業での標準的なツールとなっています。正しい表記を理解することは、国際的な製品標準を満たすために必要不可欠です。

各種表記記号の適用例と選び方

表面粗さの適用例として、場合によって異なる記号が使用されます。選択肢には、加工法や使用する機械の種類、素材の特性などが影響を与えます。たとえば、RaとRzの違いを理解し、使用環境に最適な粗さ指標を選ぶことが求められます。また、製品の用途により、どの程度の表面粗さが許容されるかを決定することが重要です。適切な表記記号を選ぶことで製品の品質を確保し、業務効率を高めることが可能になります。この選択過程は、工程改善や新製品開発において重要なステップです。

面精度や面粗さの改善に向けた注意点

面粗さの改善は、切削条件、工具、機械の総合バランスが重要です。要点として、送り量や切削速度の適切な選択が挙げられます。理由として、送り量が大き過ぎると面に傷が生じ、滑らかさが失われるためです。具体例として、切削点の冷却を行うことで摩擦や熱の影響を抑え、表面を改善することができることが挙げられます。このような対策を講じることで、面精度や面粗さの改善に繋がります。

改善プロセスにおける重要なポイント

改善プロセスにおいては、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)が重要です。まずは現状を分析し、問題点を洗い出し、改善策を立案します。これによって、具体的な目標設定が行え、効果的な改善が可能となります。たとえば、KPI(重要業績評価指標)を設定することで、改善の進捗と効果を明確に把握できます。このように、明確なプロセスを持つことが大切です。

よくある失敗とその回避策

改善の過程でよくある失敗として、計画段階での曖昧さやユーザー体験を軽視した設計が挙げられます。これを回避するため、プロジェクト開始前に「何を達成すれば成功なのか」を明確にすることが重要です。具体例として、KGI(重要業績指標)の定義を行い、返却率を削減するなど、明確な数値目標を設定します。適切な回避策を講じることで、失敗を未然に防ぐことができます。

改善を成功させるためのチェックリスト

改善を成功させるためには、目的の明確化からスタートし、業務内容や必要なツールを整理することが重要です。リスト化することで、進捗管理が容易になり、改善項目の見逃しを防ぐことができます。具体例として、ステップごとに課題を洗い出し、改善策を実施するためのチェックリストを活用すると、効率的に目的を達成することが可能です。これにより、計画的な改善が実現します。

まとめ

面精度と面粗さは、製造や加工において非常に重要な要素です。面精度は、部品の表面がどれだけ正確に所定の形状を保っているかを示す指標であり、一方、面粗さはその表面の凹凸の程度を表します。これらは相互に関連しているものの、異なる特性を持っているため、正確な理解が求められます。

また、面精度が高ければ摩耗が少なく、部品の耐久性が向上しますが、面粗さが適度であれば潤滑性が良くなり、機能性を確保できます。これらの知識を持つことで、より効果的な設計や加工が可能となり、製品の品質向上に寄与するでしょう。