一般公差とは?他の公差との違いをわかりやすく解説

「一般公差」という言葉を耳にしたことがありますか?製造や設計の分野で非常に重要な概念ですが、その実態を理解している人は意外と少ないかもしれません。公差とは、物体の寸法や形状に対する許容範囲のことを指し、正確な製品を作るためには欠かせない要素です。

この記事では、一般公差の定義や他の公差との違いについて、わかりやすく解説していきます。特に、製品の品質やコストにどのように影響するのかを知ることで、設計や製造の現場においてより良い判断ができるようになるでしょう。

製造業やエンジニアリングに関心がある方はもちろん、これからその道を目指そうとしている方にも役立つ情報をお届けします。一般公差の理解が、あなたのキャリアにどのようにプラスになるのか、一緒に見ていきましょう。

一般公差とは?その基本を理解する

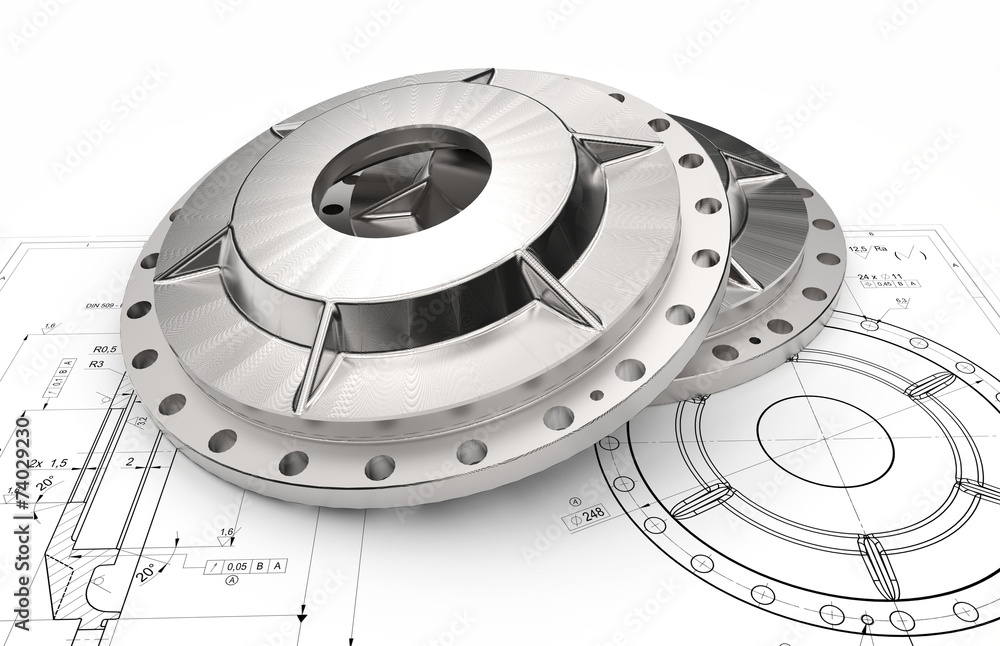

一般公差は、図面上で明示的に公差が指定されていない寸法に適用される標準的な許容範囲です。通常、公差は製品の設計において「寸法の許容されるばらつき」を意味し、製品や部品の精度確保が目的です。例えば、部品の加工図面を作成する際には公差指示が重要であり、これによりすべての寸法に個別の公差を記載する必要がなくなります。このような一般公差の適用は、製品の品質や機能を確保するために不可欠です。

一般公差の定義と役割

一般公差は、製品や部品の機能や組み立ての精度に関わる重要な要素です。設計図に基づき、部品の寸法や形状のばらつきを制御するために使用されます。設計値を基に、各工程でのばらつきが生じることを前提に、誤差として許容できる範囲を設定することが、一般公差の役割となります。これにより、製品の品質を確保し、互換性や交換性を高めることが可能です。

一般公差の種類と等級

一般公差には、JIS規格で定められた精級、中級、粗級、極粗級の4種類の等級があります。それぞれf、m、c、vの記号で表され、これらは加工方法や材料の大きさにより異なる許容誤差の範囲を意味します。例えば、より高精度を求める場合には精級が選ばれますが、コストが高くなる可能性もあります。許容範囲が狭いほど、製品の精度が高まり、相互の組み合わせが容易になります。

基準寸法の区分について詳しく解説

基準寸法の区分は、製品の設計において欠かせない要素です。例えば、JIS B 0405では、基準寸法の区分を0.5mm未満、3mm以上6mm未満などの範囲に分け、これに応じて公差等級が指定されます。これらの区分により、設計者は寸法精度をどの範囲で管理するかを決定することができます。この制度に基づき、加工者は製品の寸法を許容範囲内で正確に作成し、製品の性能とコストのバランスを取ることが求められます。

一般公差と他の公差の違いを比較

一般公差(普通公差)は、個々の寸法の許容範囲を一括して指定することができ、図面の作図工数を削減し、図面を見やすくすることができます。具体的には、一般公差は図面上で明示的に公差が指定されていない寸法に適用される標準的な許容範囲であるのに対し、他の公差は特定の寸法や形状に対して個別に指定されるものです。このため、一般公差は製品の加工精度を維持しつつ、製造コストを削減する役割を果たします。

幾何公差と一般公差の違いとは?

幾何公差と一般公差の違いは、その対象とする精度管理の範囲にあります。一般公差は、長さや直径といった寸法自体の誤差を管理するのに対して、幾何公差は面の平らさや軸の位置関係といった形状の精度を管理するものです。設計図面においては、サイ図公差では各部部品の長さを規制し、幾何公差では、それらの部品の形状や平行さ、傾き、回転体の振れなどの誤差を規定します。これにより、加工品の歪みやズレを抑えるのが幾何公差の役割です。

設計や製造プロセスへの影響

公差とは、加工において避けることができない誤差に対して、許容される数値の上限と下限との差(許容範囲)を示したものです。製造や設計において、すべての要素が公差内に収まることが重要です。不適切な公差設定は、製品の不良率増加や組み立て作業の負担増、コスト増といった問題を引き起こす可能性があります。適切な公差設定により、必要十分な品質を確保しながら経済的な製造を実現できますが、不適切な設定は品質問題やコスト増大を招く可能性があります。このバランスを適切に保つことが重要です。

一般公差と他の公差の使い分け方

一般公差は、普通公差とも呼ばれ、寸法に公差が指定されない場合に使われる公差のことです。一般公差と個別公差を適切に使い分けることで、設計精度と製造コストのバランスを最適化できます。特に図面を通じて製造現場に設計意図を正しく伝えるために、これらの公差を適切に設定することが求められます。例えば、標準的な製品では一般公差を使用し、特定の部品でより厳密な精度が求められる場合には個別に公差を指定することで、効率的な製造が可能になります。

一般公差を適用する際の注意点

一般公差を適用する際の最も重要な要点は、基準寸法法の区分とそれに基づく等級の選定です。理由として、設計図面において個々の寸法に対して公差を記載する必要がなく、これにより作図の簡略化が可能です。具体例として、JIS規格に基づいて精級、中級、粗級、極粗級の4種類があり、f、m、c、vの記号が割り当てられています。要点として、これにより無駄な公差指定を減らし、設計者と製造者の間で精度の認識を統一することができます。

一般公差適用時のリスクとは?

一般公差は、設計図面上で明示的に公差が指定されていない寸法に適用される標準的な許容範囲です。しかし、これを適用する際には、必要以上の加工精度が要求される場合があるため、製造コストが急増するリスクがあります。具体例として、一般的に公差が10分の1になると加工コストは3〜5倍に増加します。これにより、設計者はどの公差が製品品質に対して本当に必要なのかを慎重に考える必要があります。

注意すべきポイントとその対策

一般公差を適用する際に注意すべきポイントとして、特に設計者が意図した品質や精度を確保するために個別に公差を指定する必要があることが挙げられます。例えば、精密部品においては、一般公差ではなく寸法公差や幾何公差を詳細に設定することが求められます。対策として、設計図面に「指示なき部分は一般公差とする」といった文言を加えることが役立ちます。

よくある間違いとその回避策

一般公差に関するよくある間違いには、設計段階で必要以上に厳しい公差を要求し、結果的に製造コストが増大するケースがあります。具体的な例として、ISO規格を無視して独自の公差を適用することがありますが、これにより国際的な互換性が損なわれることがあります。回避策として、設計者は常に最新のJISやISO規格を参照し、適切な公差レベルを設定することが重要です。

まとめ

一般公差は製造業において重要な概念で、部品の寸法や形状が許容される範囲を示しています。これにより、部品間の互換性や適合性が確保されるため、製品全体の品質が向上します。一般公差は、設計図面に明記されることが多く、製造プロセスでの精度管理に役立ちます。

他の公差と比較すると、一般公差は一般的な寸法に対して適用されるものであり、特定の技術的要件に基づく公差とは異なります。たとえば、形状公差や位置公差は、より具体的な要件に対応するために設定されることがあります。これらの違いを理解することで、設計や製造の最適化が図れるでしょう。