【徹底解説】表面処理の種類一覧とその適用例を紹介

表面処理は、素材の特性を引き出し、耐久性や美観を向上させるための重要な工程です。しかし、さまざまな種類が存在し、それぞれに適した用途があります。「どの表面処理を選べばよいか分からない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、表面処理の種類を詳しく解説し、それぞれの適用例についてもご紹介します。初めての方にも分かりやすく、具体的な事例を通じて理解を深められる内容となっています。素材を活かすための表面処理について、知識を深めるための第一歩を踏み出しましょう。

さまざまな産業で利用されている表面処理は、製品の品質を左右する要素でもあります。この記事を読み進めることで、あなたのプロジェクトに最適な選択ができるようになるでしょう。さあ、一緒に表面処理の世界を探求してみましょう!

表面処理の種類一覧

表面処理は、素材の表面に特別な特性を付加するための技術です。主な種類としては、メッキ、塗装、アルマイト、溶射があります。これらはそれぞれ異なる特徴を持ち、具体的には防錆、耐摩耗性、美観の向上などの目的で広く利用されています。例えば、メッキは薄い金属膜を素材表面に形成し、装飾や耐食性に優れた効果を発揮します。これらの加工技術を組み合わせて使用することで、製品の寿命を延ばすことが可能です。

表面処理の適用例

表面処理は様々な用途で利用されており、例えば自動車、船舶、航空機の部品、家具、建築物など、非常に多岐にわたります。これらの処理は、製品の見た目を美しくするだけでなく、外的要因から製品を守る目的でも使用されます。例えば、自動車のボディには塗装が施されており、これにより錆や腐食を防ぎつつ、美しい外観を保っています。このように、表面処理の技術は私たちの生活に欠かせない存在となっています。

表面処理の基本とその重要性

表面処理は、素材の表面に特定の特性や機能を付与する技術であり、見た目の美しさや耐久性、機能性を大きく左右する非常に重要な工程です。例えば、適切な表面処理を施すことで、製品の性能や耐久性が向上し、不良品の発生率を低減することができます。具体的には、金属やプラスチックなどの素材の表面に物理的または化学的処理を行い、その特性を改善または新たな機能を付与します。このように、表面処理は製品の品質を高めるための欠かせない技術です。

表面処理とは何か?その目的と意義

表面処理とは、素材の表面に物理的・化学的な加工を施すことで、その特性を改善したり、新しい機能を付与するための技術です。主な目的としては、耐食性、耐摩耗性、滑り性、耐熱性、耐酸化性などを向上させることが挙げられ、これにより素材の寿命を延ばすことができます。たとえば、メッキや塗装、溶射などの表面処理によって素材の外観を美しくしたり、耐久性を高めたりすることができます。表面処理は、製品の質や機能を向上させるために広く採用されています。

表面処理が求められる理由とその効果

表面処理技術は、製品の品質向上に欠かせない重要な技術です。この技術は製品の品質や性能を左右するだけでなく、製品の用途や市場価値を大きく高めることができます。金属材料の表面処理は、金属の耐久性、耐食性、外観などを向上させるために行われる重要な工程です。特定の条件下で適用できるように金属の表面を改善したり、新たな特性を付与したりすることがあります。たとえば、耐摩耗性、滑動性、耐熱性を向上させるために表面処理が施されます。製品の持つ特性を改良し、新しい用途へと導くのに大いに役立ちます。

表面処理の種類一覧と特徴

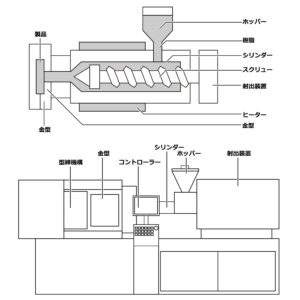

表面処理は、製品の外観や耐久性を向上させるために重要な技術です。代表的な表面処理には、「めっき」「アルマイト」「溶射」「塗装」があります。めっきは、材料の表面に薄い金属の膜を付ける方法で、防錆や装飾に効果があります。アルマイトは、アルミニウム製品に主に用いられ、耐食性を向上させます。溶射は、材料表面に溶融した金属を吹き付ける技術で、耐摩耗性が高まることが特徴です。そして、塗装は、保護フィルムとしての役割を果たし、色彩や質感を自在に変えることができます。

代表的な表面処理の種類とそれぞれの特徴

表面処理技術には、「めっき」「アルマイト」「溶射」「塗装」などがあります。めっきは、金属の表面に別の金属層を形成して、錆から守るとともに装飾効果を持たせることができます。アルマイトは、アルミ素材の表面を特殊な酸化皮膜で覆い、耐食性や化学的安定性を高めます。溶射技術は、溶融した材料を基材表面に吹き付けることで、高い耐摩耗性を与える処理です。塗装は、耐候性や美観を目的に、表面を色で覆うことが可能です。

各表面処理の利点と欠点を比較

表面処理にはそれぞれ利点と欠点があります。めっきは防錆や装飾に優れますが、施工には技術が必要です。アルマイトは耐食性が高く、着色の自由度がある反面、加工可能な材料に限りがあります。溶射は耐摩耗性を提供しますが、設備のコストが高価です。塗装は色彩の多様性が豊富である一方で、耐久性に欠ける場合もあります。表面処理の選択は、使用環境や目的に応じて決定することが重要です。

用途別に見る最適な表面処理の選び方

用途に応じて最適な表面処理を選ぶことは、製品の性能や生産効率に大きく影響します。理由として、異なる使用環境により求められる特性が異なるからです。例えば、高温や湿度、化学薬品にさらされる環境では、耐熱性や耐食性に優れた表面処理が必要です。具体例としては、耐食性が必要な場合、メッキやアルマイトを施すことが一般的です。様々な用途に応じた効果的な表面処理を選択することが重要です。

用途に応じた表面処理の選定ガイド

表面処理の選定においては、素材の特性や製品の用途、環境条件に基づいて適切な方法を選ぶことが求められます。その理由は、加工対象の素材や使用条件が処理方法の適性に影響を及ぼすためです。例として、自動車部品では、耐摩耗性と耐腐食性を両立するために硬質クロムメッキやDLCコートが利用されます。特定の目的を達成するためには、適切な表面処理を選定するガイドラインに従うことが推奨されます。

材料別に適した表面処理の選び方

材料に応じて適した表面処理を選ぶことは、製品の寿命や性能を左右します。理由は、異なる材料にはそれぞれ特定の特性があり、それに合った処理方法が必要だからです。例えば、金属材料にはニッケルメッキや溶射が適用されることが多く、アルミニウムにはアルマイト処理が効果的です。具体例として、アルミニウムの陽極酸化処理は耐食性向上に寄与します。材料の特性と使用環境に基づいて最適な処理方法を選ぶことが重要です。

コストと効果のバランスを取る表面処理の選択

コストと効果のバランスを取るためには、高性能な表面処理ほどコストがかかる傾向がありますが、製品の市場価値や量産性を考慮して、過剰品質とならないよう最適な選択をすることが要点です。理由として、高性能な処理は追加コストが発生するため、それに見合った効果が望まれる状況でなければ経済的ではありません。具体例として、過去には薬剤費用や工程単価を見直し、10~30%のコスト削減を実現した事例があります。したがって、製品ライン全体での材料標準化や効率的な処理技術の導入が重要です。

表面処理にかかるコストの目安

表面処理にかかるコストの目安は、処理方法や材料によって異なります。理由は、処理の種類(ノンクロム化成処理やアルマイト処理など)や膜の厚さ、機能性の違いが影響するためです。具体例として、環境対応型のノンクロム処理は0.8〜2.0 JPY/cm²、一般的なアルマイト処理で1.5〜3.0 JPY/cm²などとされています。これらのコストは使用材料や処理厚さによって変動します。コストを抑えるためには、加工工程を簡略化し、不要な処理を省くことが要点です。

効果と時間を考慮した表面処理の選び方

効果と時間を考慮した表面処理の選び方として、製品の使用環境や求められる特性に応じて適切な処理を選択することが要点となります。理由は、同じコーティングでも環境条件次第で性能が大きく変わるためです。例えば、耐摩耗性を高めるためにセラミックスの膜を用いることができますが、加工時間やコストも増加します。一方で、機能性を維持しつつコストを抑えるためにIoTやAIを活用した最適化も有効です。製品の寿命延長とコスト効率を両立することが重要です。

表面処理による外観と色のバリエーション

表面処理は製品の外観に大きな影響を与え、多様な色や質感を生み出します。要点としては、表面処理により製品の外観が一変し、選択肢の幅が広がることです。理由としては、工業製品においては仕上げの美しさや質感が消費者の判断材料になるためです。具体例として、メッキや塗装による光沢感や鏡面仕上げ、さらには色の付与により製品のデザインが大きく変わります。これにより、市場競争力が強化され、ブランドイメージが向上します。最後に、表面処理の重要性は、単なる装飾に留まらず、製品の耐久性や機能性をも左右する要素であることを再確認することができます。

表面処理によって得られる外観の変化

表面処理により、製品の外観は大きく変化することができます。要点として、異なる処理技術を用いることで多様な外観が得られるという点が挙げられます。理由として、例えばサンドブラストやバフ加工などによって表面の質感が変わるためです。具体例には、金属製品に鏡面仕上げを施すことで高級感を出すことができるほか、粗面処理を施すことで滑り止め効果を持たせることが可能です。こうして、製品が求められる用途に応じた外観特性を持たせることができます。

色のバリエーションとその応用例

表面処理を通じて、製品には多様な色を適用できます。要点は、色彩の選択が製品の魅力を高め、使用シーンを拡大することです。理由として、異なる色合いは製品の特徴を強調し、独自性を打ち出すために重要です。具体例として、アルマイト処理における赤や青の色合いは、電子機器や自動車部品に高い装飾性を与え、多様な市場ニーズに応えることができます。このように、色の選択は製品の用途によって異なり、ターゲットとする消費者層に合わせた製品展開が可能になります。

PVDを含む特定の表面処理技術の適用例

PVD(物理蒸着)は、多くの産業分野で重要な表面処理技術として利用されています。その主な目的は、耐食性や耐摩耗性の向上、美観の向上、密着性の向上、電気的特性の付与です。特に、金属部品や工具の表面において、磨耗や腐食に対する耐性を高めるために広く応用されています。例えば、自動車部品や電子機器のコーティングにはPVD技術が欠かせず、高品質で長寿命な製品を実現します。このように、PVDは高性能な製品開発において欠かせない技術です。

PVD技術の特徴とその利点

PVD技術は、真空中で金属を蒸発させ、その蒸気を基材に付着させることで薄膜を形成する方法です。主な利点は、加工温度が比較的低いため素材へのダメージが少ないこと、不純物の少ない高純度膜を形成できること、さらには耐久性や密着性に優れた膜を作り出せることです。また、環境に優しい技術として注目されており、化学反応を必要としないため、有害な副産物が少ないという特徴があります。このように、PVDはさまざまな基材に対して高品質なコーティングを提供できる優れた技術です。

効果的なPVDの適用例とその場面

PVDは切削工具や金型、機械部品などのコーティングに広く適用されています。具体的な例として、TiN(チタン窒化物)やTiCN(炭窒化チタン)などのコーティングは、工具の耐摩耗性を大幅に向上させることで知られています。さらに、近年では医療機器や高級時計のコーティングにも採用され、金属アレルギー対策や汗、水に強い製品を提供しています。このように、PVDコーティングは多様な分野でその有用性を発揮し、高性能で耐久性のある製品を支えています。

まとめ

表面処理は様々な種類があり、それぞれに特有の適用例があります。これにより、材質や用途に応じた最適な処理を選択することが可能です。例えば、耐食性や耐摩耗性を向上させるための処理や、装飾的な目的で施される処理など、多岐にわたる方法があります。

具体的には、塗装やメッキ、酸化処理、研磨などが一般的な技術として用いられます。これらの処理は、金属製品やプラスチック部品、さらには木材などに対しても適用され、それぞれの素材の特性を引き出す役割を果たします。正しい処理方法を選ぶことで、製品の耐久性や見た目が大きく向上することが期待できます。