【曲げ加工の限界】材料別特性を徹底解説!

曲げ加工における限界について考えたことはありますか?このプロセスは、様々な材料を用いて形状を変える際に非常に重要ですが、それぞれの材料には特有の特性があり、その限界を理解することが成功の鍵です。特に、どの材料がどのように反応するのかを知ることで、より効率的で効果的な加工が可能になります。

この記事では、曲げ加工の限界を材料別に詳しく解説します。どのような特性があり、どの点に注意すべきか、具体的な事例を交えながら説明していきます。もしあなたが加工業界でのスキルを向上させたいと考えているなら、ぜひ最後までお付き合いください!

限界を理解することで、無駄な失敗を避け、より高品質な製品を生み出すことができるでしょう。それでは、曲げ加工の世界へ一緒に踏み出していきましょう!

材料別に見る曲げ加工の限界と特性

材料ごとに曲げ加工の限界は異なります。各材料の特性が異なるためです。たとえば、金属は強度が高いですが、プラスチックは柔らかくて曲げやすいという特性があります。一般的に、加工限界は素材の特性や加工具の精度に影響されます。例えば、アルミニウムは軽量で柔軟ですが、曲げ加工を強くすると破損する可能性があります。このように、材料の特性に応じた加工設計が重要です。

異なる材料での曲げ加工の限界とは?

曲げ加工の限界は、材料の種類や厚さ、曲げ半径によって異なります。鋼やアルミなどの金属は、柔軟性と強度のバランスが重要で、過度な曲げは破損の原因になります。そのため、材料の特性に基づいた正確な加工が求められます。例えば、ステンレスは高い強度を持つ一方、曲げる際に注意が必要です。限界を超える曲げは、加工不良や製品不良を引き起こす可能性があるため、適正な加工条件の設定が重要です。

材料特性による曲げ加工の違いを徹底解説

材料特性は曲げ加工に大きく影響します。例えば、材料の硬さや弾性率はどの程度の曲げが可能かを左右します。硬い材料は曲げが難しく、曲げ加工の際に曲げ半径や圧力設定に特別な調整が必要です。また、プラスチックは他の材料に比べて曲げがしやすいため、比較的簡単に加工できます。このように、各材料の特性に応じて、加工方法や条件が異なるため、適切な知識と技術が求められます。

曲げ加工の限界を超えた場合のリスクとは

素材の特性によっては、曲げ加工に耐えられずに限界を超えてしまう場合もあります。曲げ加工は、加工限界を考慮した設計が必要です。例えば、材料の硬さや厚さが期待される曲げ限界を超える場合、破損や変形のリスクが高まります。特に、限界を超えた設計を行うと、特別な加工方法や高精度な加工機械が必要となり、製作コストが増加し、納期遅延にもつながる可能性があります。このため、限界を正確に見極めた上での設計が重要です。

曲げRの計算方法とその重要性

曲げRの計算方法は、曲げ加工において非常に重要です。理由は、適切な曲げRを計算することで、加工精度を高め、製品の品質を向上させることができるからです。例えば、曲げRを大きく設定すると曲線が緩やかになり、素材の割れやひび割れを防ぐことができます。一方、小さい曲げRは曲げ速度を速くし、加工効率を向上させることができます。このように、曲げRの設定は加工の成否を左右する要因となります。

曲げRの基本と計算方法の詳細解説

曲げRとは、曲げ加工時の半径のことを指し、板厚や材料強度に依存して変わります。その基本的な計算方法は、曲げ展開寸法から中立軸までの距離を求めることで、適切な曲げRを決定していきます。例えば、板厚が厚い場合は曲げRを大きく設定し、中立軸の長さを考慮することが求められます。このようにして計算された曲げRは、加工の際の基準となり、正確な製品寸法を実現するために不可欠です。

曲げRが曲げ加工に与える影響

曲げRは、加工される素材の曲げ特性に大きな影響を与えます。その理由は、曲げRの設定によって素材にかかる応力が変化し、これが製品の耐久性や強度に影響を与えるためです。具体的な例として、曲げRを小さくすると湾曲が大きくなり、金属素材は耐え切れずに割れが生じるリスクがあります。このように、曲げRの適切な設定は、加工の効率と製品の品質を確保するために重要となります。

特定材料での曲げ加工時に注意すべきポイント

曲げ加工においては、使用する材料によって注意すべき点が異なります。金属は強度があり曲げにくいため、加工時の角度や半径に気をつけないと割れやすいです。一方で、プラスチックのような材料は柔らかく曲げやすいですが、逆に曲げすぎには注意が必要です。実際の加工では、材料の厚さや種類に応じて適切な曲げ半径を設定し、過剰な力がかからないようにすることが重要です。これにより、製品の品質を維持し、加工時のトラブルを防ぐことができます。

材料別の曲げ加工での注意点

材料の種類ごとに曲げ加工の限界や注意点が異なります。例えば、鋼板は強度が高いため、適切な曲げ半径を確保することが重要です。また、アルミニウム板金は柔らかく曲げやすいが、曲げすぎると腰折れが発生しやすい特性があります。材料選定の段階で、その材料特有の曲げ特性を理解し、設計に反映することが重要です。これにより、加工の成功率を高めることができ、生産効率の向上につながります。

失敗を避けるための具体的な対策

曲げ加工の失敗を避けるためには、いくつかの具体的な対策が有効です。まず、使用する材料の表面を事前に確認し、傷や異物を取り除くことが大切です。さらに、適切な潤滑剤を使用し、曲げ半径や加工条件を調整することで、外側寸法法への影響を最小限に抑えることができます。これらの対策は、製品の不良率を下げ、安定した品質を実現するのに役立ちます。

板金加工における曲げ加工の基礎知識

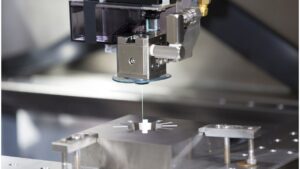

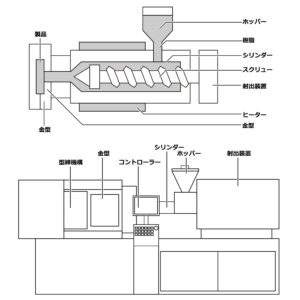

板金加工における曲げ加工は、製品の形状を変えるための基本的なプロセスです。その主な目的は、金属板を所定の形に変更して、複雑な形状を持つ部品や製品を製造することです。このプロセスは、金属板の素材や厚みによって異なり、加工前に適切な計画が必要です。たとえば、プレスブレーキという機械を使用して金属板を直線的に曲げるのが一般的な方法ですが、精密な曲げ加工では異なる手法が求められます。このように、板金加工における曲げ加工は、様々な需要に応じて進化してきました。

曲げ加工の基本とその種類を理解する

曲げ加工とは、金属の板や管を特定の形状に変形させる加工方法です。このプロセスには多くの種類があり、V曲げ、L曲げ、U曲げなど、形状に応じた分類があります。V曲げ加工は、金属板をV字型に曲げる技術で、特に一般的です。ボトミングやコイニングという手法を用いたV曲げは、加工の精度が必要とされる場合に行われます。曲げ加工の選択は、目的とする製品の形状に応じて決定され、各手法の特性を理解することが重要です。

初心者向け:曲げ加工の基礎から学ぶ

曲げ加工は、金属や他の材料を特定の形状に変形させるための塑性変形プロセスです。初心者はまず、基本的な道具や材料、曲げの方法を理解することが重要です。たとえば、DIY愛好者や初めて鉄板曲げ加工に挑戦する方に向けて、必要な工具や材料、基本的な曲げ方を学ぶことが推奨されます。また、効率的に作業を行うためのベンダーの活用方法も学ぶべきです。これにより、初心者でも安心して加工を始めることが可能になります。

まとめ

曲げ加工における限界は、扱う材料の特性によって大きく異なります。材料ごとの強度や塑性、弾性限界を理解することで、より精密で安定した加工が実現可能です。特に、金属やプラスチックなどの異なる材料は、それぞれ特有の曲げ特性を持っており、これらの理解が加工精度や生産効率に直結します。

曲げ加工を行う際には、材料の厚さや曲げ半径、加工温度なども考慮に入れる必要があります。これらの要素は、材料の変形挙動に影響を与え、最終的な製品の品質を左右します。正しい知識を持ち、各材料に最適な加工条件を見極めることが、成功する加工の鍵となります。