構造用鋼材とは何か|種類と特性を徹底解説

構造用鋼材とは何か|種類と特性を徹底解説

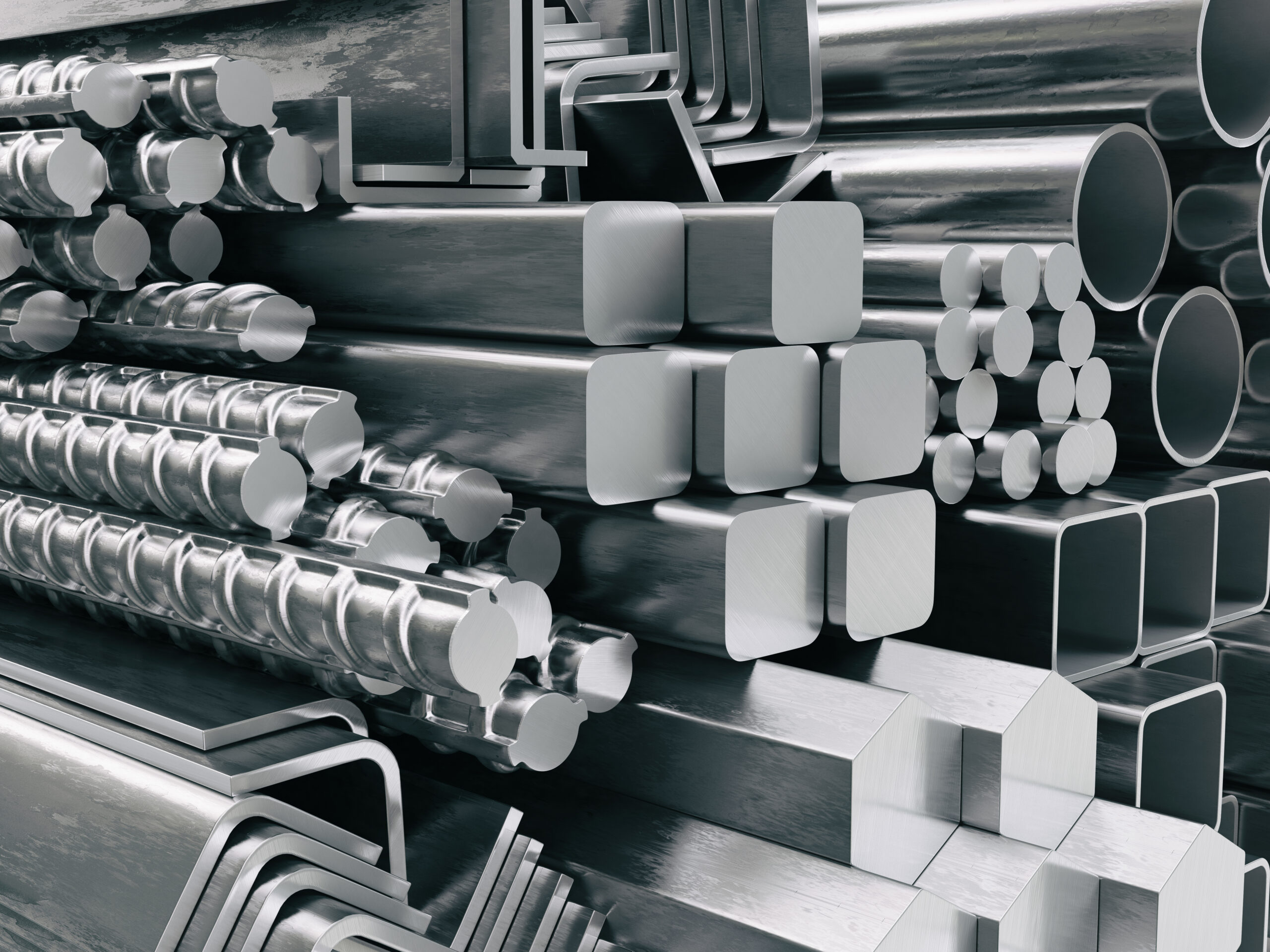

構造用鋼材は建築物や橋梁、機械フレームなどで使われる、強度と耐久性に優れた鋼材です。本記事では、基本的な定義から代表的な種類、用途に応じた選び方まで、初心者にもわかりやすく解説します。

構造用鋼材の基本とは

構造用鋼材とは、建築や機械構造に使用するために設計された鋼材です。JIS規格では溶接構造用圧延鋼材として規定され、強度・靭性・溶接性が求められます。鋼材の種類によって引張強さや降伏強さ、耐食性などの特性が異なり、用途や設計条件に応じた選定が必要です。

用途に応じた選定の重要性

高荷重構造物には強度が高い鋼材、耐食性が必要な場所には防錆性の高い鋼材を選ぶ必要があります。選定を誤ると、建物の安全性や耐久性に影響するため、鋼材選定のガイドを参考に設計段階で検討することが推奨されます。

代表的な構造用鋼材の種類

構造用鋼材の種類には主に以下の代表的鋼種があります。

| 鋼種 | 引張強さ(MPa) | 降伏強さ(MPa) | 特長 |

|---|---|---|---|

| SS400 | 400〜510 | 245以上 | 一般構造用、コスト重視 |

| SM400 | 400〜510 | 245〜275 | 溶接性良好、中強度鋼 |

| SM490 | 490〜610 | 325〜355 | 高強度・高靭性、溶接構造向き |

SS400の特徴

SS400は一般構造用鋼で最も広く使われています。コストが抑えられ、建築物や一般機械フレームに適しています。ただし、高荷重や特殊条件では強度不足になる場合があるため、高強度鋼SM490との比較が重要です。

SM400の特徴

SM400は溶接性が良く、中強度の鋼材です。橋梁やプラントのフレームなど、溶接接合が多い構造物に適しています。SS400より靭性が高く、設計の自由度が増します。性能詳細はJIS規格(JISC)を参照できます。

SM490の特徴

SM490は高強度・高靭性で、溶接性にも優れた鋼材です。大スパン構造や高荷重用途に最適で、設計での許容応力を正しく理解することが重要です。耐久性や安全性を確保するため、SM490の設計ガイドを参考にすることを推奨します。

構造用鋼材の選び方ポイント

- 荷重や用途に応じて鋼種を選ぶ

- 溶接性・靭性・耐食性などの特性を確認

- JIS規格や建築基準を参考に設計する

- 長期耐久性を考慮した材料選定

設計時の注意点

構造用鋼材は、荷重・温度変化・環境条件に応じた許容応力を計算して使用する必要があります。特に高強度鋼材は、曲げやせん断応力などに対する安全率を十分に確保することが重要です。また、異種鋼材との接合時は熱膨張の差異にも注意します。

よくある質問(FAQ)

まとめ|構造用鋼材の理解と最適設計

構造用鋼材は種類ごとの特性を理解し、用途に応じた選定を行うことが設計上の基本です。SS400、SM400、SM490それぞれの強度や靭性の違いを踏まえ、設計基準に基づいて選ぶことで、安全かつ耐久性の高い構造物を実現できます。詳しくは構造用鋼材の完全ガイドも合わせてご覧ください。